ステンレスの電解研磨ってなぜ研磨できるの?

- ステンレス

電解研磨は、金属を電気の力で溶解(製品側を陽極に接続)することで、表面の目に見えないレベルの凹凸を溶解し、平滑化・鏡面化する技術です。

めっきは製品を陰極に接続し、表面に金属の膜を生成するのに対し、電解研磨は製品を溶かすため、処理をするほど寸法が減少していきます。

そのため主に表面の光沢化や加工のバリ取り目的で使用されています。

電解研磨された表面は、加工変質層が除去されている上、表面のクロム率が上昇するため、耐食性も良好になります。

ステンレスの電解研磨における主な特徴

① 表面の平滑化・鏡面化

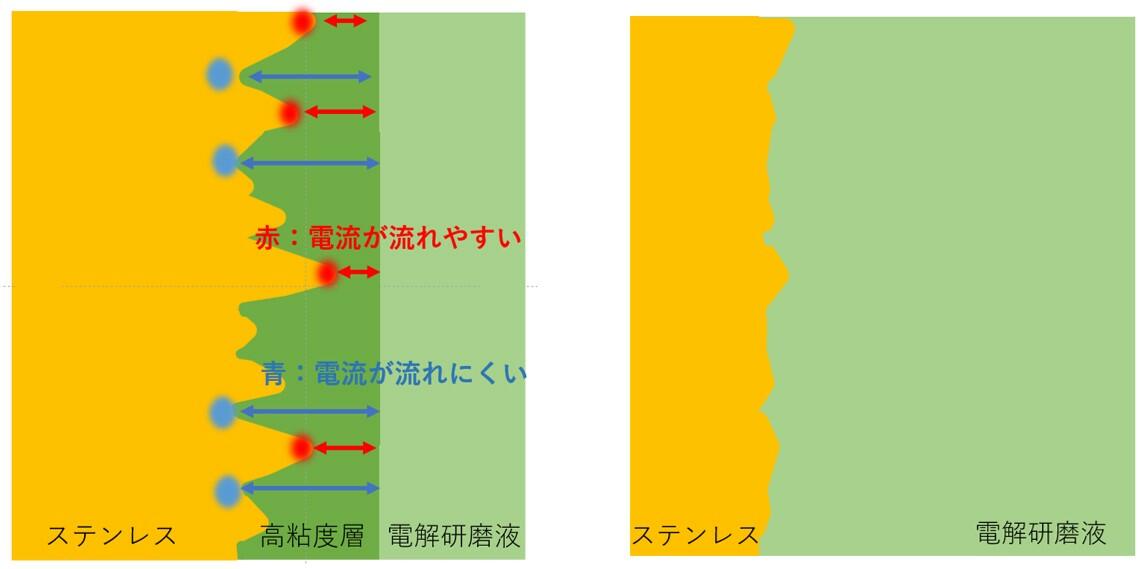

電解研磨では金属表面の微細な凹凸を電気の力で溶解させ平滑化します。具体的にはステンレスに電気を通電させると溶液内の金属表面において高粘度層が形成されます。この高粘度層は電解研磨液よりも電気抵抗が高い特徴があります。金属表面の凸部(図1赤部分)は凹部(図1青部分)に比べてこの高粘度層の厚みが薄くなるため凸部に電気が集中し凹部に比べて優先的に溶解することになります。その結果研磨が進むにつれて凸部と凹部の差が少なくなり、表面が平滑化・鏡面化していきます。

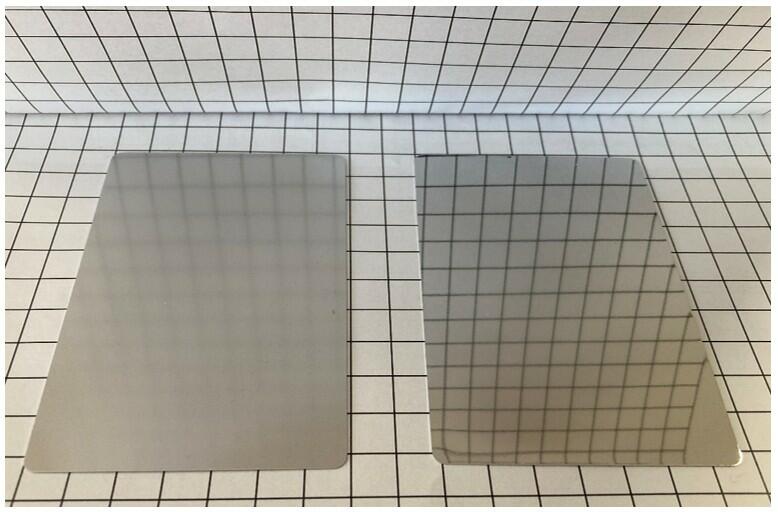

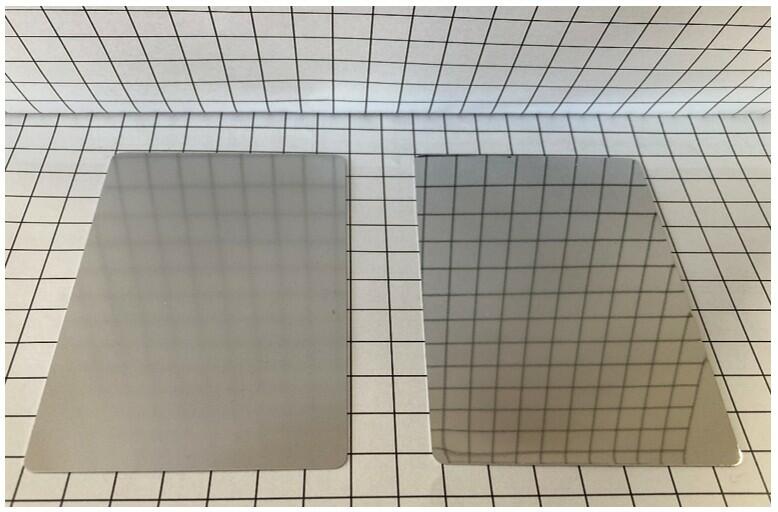

図2ではステンレスの板を研磨したものと研磨していないものを示しています。

研磨した板は未研磨品に比べてはっきりと反射していることが分かります。電解研磨によって表面の微細な凹凸が無くなることで研磨前に比べて鏡面のような状態になります。

② 汚れにくくする

金属表面が平滑化することで、金属表面に存在する微粒子の滞留や汚れの付着を低減することができます。また研磨前に比べ表面の凹凸が少ないため、微粒子や汚れを洗浄しやすくなります。

③ 耐食性の向上

ステンレスは表面において、ステンレスに含まれるクロム(Cr)と呼ばれる成分が緻密な酸化皮膜(不動態皮膜)を形成することで内部の腐食を防止しています。電解研磨を行うとステンレス表面のクロム濃度が通常よりも濃縮されるため電解研磨前のステンレスに比べ耐食性が向上すると言われています。

電解研磨の注意点

電解研磨をする際には以下の点に注意する必要があります。

Ⅰ 電解研磨できるステンレスに種類がある

すべてのステンレスが電解研磨によって平滑化・鏡面化できるわけではありません。SUS430などについては表面が平滑化しない場合がございます。オーステナイト系ステンレス(非磁性)については基本的に良好に研磨が可能ですが、マルテンサイト系のステンレスについては注意が必要です。

また一部ですがニッケル系の合金についても電解研磨が可能なものがございます。

Ⅱ 製品形状による寸法差に違いがある

電解研磨は電気を利用する関係上、研磨量が製品の電流分布に依存します。製品の角部分や極板に近い部分は研磨量が多い一方、製品の中心部分やL字やコの字形状の内側については電流密度が低くなり平滑化できない可能性があります。また接点部分は研磨できない可能性があります。電気めっき品と同様に形状依存しやすいので目的・仕様に合わせてひっかけなどを検討する必要がございます。